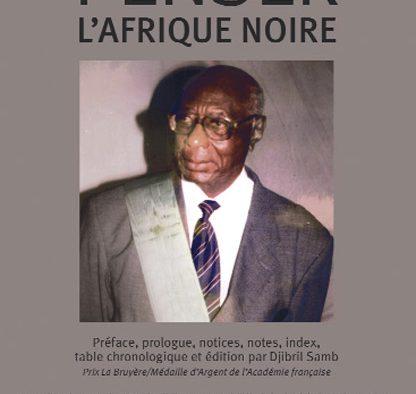

PENSER L'AFRIQUE NOIRE

Dans cet ouvrage posthume d’Alassane Ndaw qui vient de paraître chez L’Harmattan Sénégal, l’auteur développe l’idée que la philosophie africaine se décline moins comme un fait attesté que comme un programme à réaliser - NOTE DE LECTURE

Dans « Penser l’Afrique noire », l’ouvrage posthume d’Alassane Ndaw qui vient de paraître chez L’Harmattan Sénégal, l’auteur développe l’idée que la philosophie africaine se décline moins comme un fait attesté que comme un programme à réaliser.

Comme dans la vieille tradition hippocratique, l’élève s’est effacé autant que se peut devant la figure paternelle du maître. Ce samedi 6 juillet, devant un parterre de philosophes et d’universitaires présents dans la grande salle de L’Harmattan à Dakar pour la présentation du tome 3 de son ouvrage intitulé « L’heur de philosopher la nuit et le jour. Quand philosopher c’est vivre », Djibril Samb a peu parlé de son livre, préférant axer son intervention sur l’ouvrage posthume d’Alassane Ndaw, son ancien maître. Cet ouvrage intitulé « Penser l’Afrique noire » (L’Harmattan Sénégal, 2019, 292 p.) a été présenté lors de la même cérémonie.

Ce livre est à la fois un hommage et l’aveu d’une mission que l’élève (Djibril Samb) a reçue de son défunt maître (Alassane Ndaw). En effet, comme il le précise dans la préface, c’est en 2010 que le « doyen » lui confia l’édition d’un recueil de ses textes et lui demanda expressément de rédiger, à cet effet, outre une introduction, une préface. « Qui suis-je pour préfacer Alassane Ndaw », s’était écrié l’élève ? Dès lors que Ndaw lui assura qu’il avait toute la liberté de conduire ce travail éditorial et qu’il ne manifesta « la moindre impatience », il était convenu qu’il n’y aurait « aucune contrainte de temps » pour mener ce travail. A vrai dire, confie rétrospectivement Samb, le doyen Ndaw avait « un soupçon de préscience » que cet ouvrage serait posthume. Lui-même (Samb) craignait de ne « jamais pouvoir réaliser ce projet » à cause d’une santé précaire. A l’arrivée, l’élève s’est brillamment acquitté de cette tâche, notamment à travers un substantiel Prologue qui sert de fil conducteur à l’ouvrage et donne une cohérence d’ensemble aux textes qui abordent des thématiques différentes.

Une puissante synthèse entre tradition et modernité

Pour ce projet éditorial, Djibril Samb n’a pas varié dans sa méthode, appliquant le summum de la rigueur : vérifier systématiquement toutes les citations à la source et faire les recherches les plus étendues sur l’auteur afin d’établir une biographie « rigoureusement contrôlée » de celui qui fut le premier philosophe de l’Afrique occidentale française (Aof). L’élève n’hésite pas aussi à remettre certaines choses à l’endroit comme, nous le verrons, à propos de la revendication « indue » de Ndaw pour son appartenance au courant de l’ethnophilosophie. L’ouvrage, « Penser l’Afrique noire », se présente donc comme un ensemble de quatorze textes déjà publiés ou inédits, auxquels s’ajoutent un quinzième constituant l’Épilogue qui fut à l’origine une préface de Ndaw au livre d’art d’Olivier Föllimi, « Hommage à l’Afrique » (Paris, Éditions de la Martinière, 2010, 336 p.). Voilà pour ce qui est de la forme.

Pour le fond, l’ouvrage constitue « une puissante synthèse entre tradition et modernité, entre pensée africaine et philosophie occidentale, en vue d’aboutir à la définition d’une personnalité culturelle capable, en surmontant tout déchirement, de se remembrer ». Autrement dit, créer l’herméneutique (théorie de la lecture, de l’explication et de l’interprétation des textes) en la faisant, c’est-à-dire expliciter et interpréter les traditions culturelles africaines en assumant son double héritage africain et occidental.

Aux négateurs de la philosophie africaine -tout comme à ses partisans-, Ndaw répond que le problème de l’existence d’une philosophie africaine est une question philosophique, « car il faudrait résoudre d’abord le problème de la définition et de l’identité du philosophique » (p. 215). Ainsi, à l’heure des premiers traités de philosophie africaine (Biyogo a rédigé le sien, Djibril Samb est en train de faire de même), l’ouvrage d’Alassane Ndaw apporte une contribution essentielle au débat. Du reste, le débat sur la philosophie africaine, et notamment sur la question de son existence, « en a jeté les fondements », nous expliquait Djibril Samb dans un entretien au « Soleil ». « Les remises en cause de son existence sont, paradoxalement, de la matière fécondante. L’un des charmes de la philosophie africaine, c’est justement sa propension à se placer devant un miroir pour se regarder, avant de se demander si elle ne serait pas plutôt autre chose qu’elle-même ».

C’est donc avec autorité que Ndaw vient, à titre posthume, apporter sa pierre à l’édifice. En effet, à la suite du Belge Franz Grahay, critiquant le livre du Père Tempels (« La philosophie bantoue »), une vive controverse, à propos de l’expression « philosophie africaine », s’engagea entre spécialistes africains.

Rappelons brièvement les positions. Les contempteurs de cette expression (Samuel Hountondji, Marcien Towa) déclarent que la reconstruction d’une vision du monde collective et inconsciente, d’une sagesse informulée, sous-jacente aux coutumes d’une ethnie, à son organisation, à ses coutumes et à ses légendes, voire aux structures de ses langues, ne mérite pas le nom de philosophie. D’autres (notamment Senghor) contestent le caractère étroit d’une philosophie qui se définit exclusivement à travers des concepts abstraits. S’appuyant sur Roger Garaudy, le poète sénégalais défend la thèse selon laquelle la philosophie se fait « à la fois regard jeté sur les devanciers et vue sur les valeurs spirituelles du présent et sur la vie qui se poursuit (Ndaw, p. 217).

Une revendication « indue » à l’ethnophilosophie

Dans ce débat, Ndaw est classé parmi les ethnophilosophes et critiqué comme tel – lui-même ne dédaigne pas une telle classification et semble la revendiquer. Or, souligne Djibril Samb, dans son ouvrage majeur, « La pensée africaine. Recherches sur les fondements de la pensée négro-africaine », Alassane Ndaw « se détourne résolument de l’ethnophilosophie telle qu’elle est communément entendue », c’est-à-dire une tentative d’exhumer une philosophie « déjà là, disséminée dans la conscience collective ».

Sur les raisons de cette revendication « apparemment indue », Samb avance deux pistes d’explication : le contexte polémique d’élaboration de celle-ci et le poids de l’urgence des prises de position sommaires et la « sommation idéologique » de la négritude senghorienne à la recherche d’une onction philosophique authentique.

Dans tous les cas, pour Alassane Ndaw, la philosophie africaine contemporaine ne devrait pas s’épuiser à restituer ou à reconnaître le passé. Sans cesser d’être rétrospective, elle doit être principalement prospective. Toutefois, met en garde l’auteur, dans cette attitude prospective, le philosophe africain évitera de confondre idéologie et philosophie en s’alignant sur un militantisme politique ou une dogmatique religieuse. « Il devra, au contraire, innover chaque fois que l’objet particulier de ses recherches le requiert. » C’est pourquoi, souligne Djibril Samb dans le Prologue, la philosophie africaine n’est pas une donnée « mais une promesse ». Il s’agit d’un travail « d’interprétation et de valorisation, d’élucidation et de déchiffrement des significations des créations spirituelles – ce qui est autre chose qu’établir une sorte d’encyclopédie ».

« Ndaw ne recherche pas un passé mort pour l’ériger en ‘’philosophie’’, mais plutôt un passé vivant pour en faire un objet de confrontation, une épreuve dans son expérience philosophique personnelle » (p. 14). L’approche révèle un caractère plutôt programmatique. « Il n’existe pas ‘’quelque chose’’ qui serait la philosophie africaine. Il est cependant sûrement ‘’quelque chose’’ qui peut être soumis à un déchiffrement de son sens, à une lecture philosophique » (p.15). Ce ‘’quelque chose’’ c’est la culture africaine. Mais il ne peut en être fait « ni lecture philosophique, ni déchiffrement de sens avant la création préalable d’une herméneutique ». C’est donc bien à tort, estime Djibril Samb, qu’un Marcien Towa a pu reprocher à Ndaw, à l’instar de l’ethnophilosophie, de « dilater le concept de philosophie au point de superposer sa compréhension avec celle de culture ».

Une promesse plutôt qu’une donnée

En réaffirmant son double attachement à la tradition philosophique occidentale et à un contenu matériel (la culture africaine), Ndaw reste « sur le même terrain que la tendance critique qui ne dit pas autre chose ». Paradoxalement, en reprochant à Tempels d’avoir « repensé » la philosophie bantu « dans le cadre du thomisme » et d’avoir ainsi échoué à la cerner dans son originalité, Ndaw « se révèle », à travers cette critique même, « tempelsien en ce sens précis, mais capital, qu’il admet moins sa construction théorique – compromise par un outillage inadéquat – que son inspiration fondatrice », souligne Djibril Samb. Aux yeux de Ndaw, l’enjeu programmatique majeur de la philosophie africaine consiste précisément à essayer « de donner un fondement conceptuel à la vision de la réalité propre aux peuples d’Afrique » en s’appuyant sur une réflexion en quelque sorte analogue à l’ontologie, qui prendrait la « force » comme concept moteur dans une perspective herméneutique.

Selon Djibril Samb, bien loin de décerner une attestation d’existence à la philosophie africaine, à l’instar de Senghor, Alassane Ndaw s’efforce plutôt de montrer que le terme philosophie ne peut s’appliquer rigoureusement aux doctrines africaines. Autrement dit, la philosophie africaine n’est pas « déjà là », enfouie dans la culture et la civilisation africaines ; elle est « comme une promesse, comme un possible, qui ne peut cependant advenir d’elle-même dans la mesure où la médiation d’une « instauration thétique » est absolument nécessaire pour passer de « l’intuition du monde au concept philosophique ».